-2025年度オープンキャンパスメインビジュアル編-

1.はじめに

2025年6月7日に、筑波技術大学天久保キャンパスでオープンキャンパスが開催されました。この時のメインビジュアルデザインも2024年度に引き続き総合デザイン学科の麻生直秀さんと、私、坂本拓登がタッグを組んで担当させていただきました。

この記事では、私たちが手がけたビジュアルのコンセプトや、制作の裏側などについて、じっくりお届けします。

2.「君だけの色がある」

今回のオープンキャンパスは例年より2ヶ月早い6月開催でした。ということは、当然メインビジュアルの制作期間もそれにあわせて前倒しになります。

私たちが初めて話し合いに入ったのが4月19日。そこから制作、撮影、デザイン仕上げまでを経て、メインビジュアルが完成したのは4月30日。カレンダーで見ると約1週間半ありますが……実際に動けたのは、モデルさんとのスケジュール調整や、麻生さんとの打ち合わせ日程を考えると1週間もなく正直ハードスケジュールでした(汗)

そんなスピード制作の中で完成したのが、こちらのメインビジュアル。

「君だけの色がある」

……どうでしょう。ちょっと自画自賛になりますが、個人的にこのキャッチコピー、かなり気に入っています(笑)。

コンセプトを考えるとき、まず私たちが思い浮かべたのは、筑波技術大学という場所に集まる「多様な個性」でした。さまざまな個性をもった学生がいて、聴こえ方や話し方、考え方や表現方法もまったく違う。それはまるで、たくさんの色が並んだ絵の具のパレットのようだと思いました。

そんな想いから生まれたのが、「君だけの色がある」というコピーです。同じ色じゃなくていい。むしろ、同じじゃないからいい。誰かの色になろうとしなくていい。この大学には、君だけの色を大切にできる場所がある。そんなメッセージを込めました。

このキャッチコピー、大学関係者の方々からも「いいね!」と好評だったようで嬉しいです。カラフルな配色についても、「人それぞれ違った色を持っている」、つまり多様性の意味が込められています。

前回2024年度オープンキャンパスでのメインビジュアルでは、8人のモデルを起用し、それぞれを主役にしたポスターを制作しました。これは、「筑波技術大学にはいろんな人がいる」ということを視覚的に伝えたかったからです。

このことから私と麻生さんは、筑波技術大学天久保キャンパスには一人ひとりそれぞれ違った色を持った人たちが集まっているということを伝えたいということが分かるのではないでしょうか。

そして今回も、6人のモデルにご協力してもらい、新たな視点からビジュアルを作り上げました。テーマは、「聞こえ方の多様性」です。一言で「ろう者」「難聴者」と言っても、聞こえ方や情報の受け取り方は本当に人それぞれ。音と視覚、どちらも使う人もいれば、視覚だけで情報を得ている人もいます。日常生活の中で「音」や「視覚」との関わり方は千差万別です。

その多様さを丸い図形で表現しました。それぞれのモデルの目や耳に流れてくる丸の図形は、聞こえ方の違いや情報の入り方を象徴しています。(制作の都合上、モデルさんの情報の得る方法は実際とは異なる場合があります。)

「ろう者」「難聴者」とひとまとめにせず、一人ひとりの聞こえ方や感じ方を大切にしたいという思いを込めてデザインしました。

このメインビジュアルを通して、「聞こえのあり方はみんな違うんだな」とか、「あの人の世界の見え方はこんなふうなんだな」と、少しでも誰かの世界に想像が届くきっかけになったら、とても嬉しいです。

ちなみに、今回のメインビジュアルを作るにあたって、いくつかの案がボツになっています。せっかくなので、その一部をこっそりご紹介します。

ますはこちら。

もはや「殴り書き」ならぬ「殴りデザイン」ですが……実はこの時点で、全体の構成や雰囲気の方向性はけっこう固まっていました。「技大の手話って?」と仮の文字が入っていますが、これは「好きな食べ物は?」のようなシンプルな質問に対して、モデルの皆さんに手話で答えてもらう、というビジュアル案でした。

「手話で話す大学って、なんかおもしろそうじゃない?」というインパクトはあるんですが……この案、よく考えると「天久保キャンパスの学生は全員手話ユーザー」といった誤解を与えてしまうかもしれない。実際には、学生一人ひとりが自分にとって使いやすいコミュニケーション手段を選んでいるので、そこを誤解されるのは本意ではありません。

……ということで、この案は泣く泣くボツに。

でも正直、僕自身はこのアイデア、けっこう気に入っています。いつかまた、「手話ならでは」を活かしたポスター企画として、別のかたちで実現できたらなーと思っています。

もう一つの案としては、筑波技術大学天久保キャンパスの構造を可視化し、専門的な知識や技術を深く掘り下げられるようなビジュアルを描くというものでした。学科ごとの特徴や、天久保キャンパスならではの道具などをイメージに取り入れる想定でしたが、まだラフ段階であり、どのような見た目になるかが明確でなかったことに加え、コンセプトが人によってはネガティブな印象を与えてしまう懸念があり、採用には至りませんでした。

誰もが安心して受け入れられるビジュアルをつくることの難しさを改めて感じました。

3.展開デザイン

メインビジュアルが決定した後は、その世界観を軸にさまざまな媒体へと展開していきました。今年度も、来場者の皆さんに配布するカードや、キャンパス内に設置する立て看板などを一つ一つ丁寧にデザインしました。

特にカードには、「あなたの色を教えて」というメッセージを添え、あえて無色の絵の具チューブから色が流れ出しているというデザインにしています。これは、まだ見ぬあなたの色を塗ってもらうことで、それぞれが持つ個性や価値を「見える形にして大切にしてほしい」という思いを込めたものです。

このカードは単なる記念品ではなく、来場者一人ひとりが「自分の色は何だろう」と考え、自由に表現してもらうための小さなキャンバスです。誰かと同じ色である必要はありませんし、完成された形でなくてもいい。塗ることで「私だけの色」が可視化される、その過程自体に意味があると考えています。

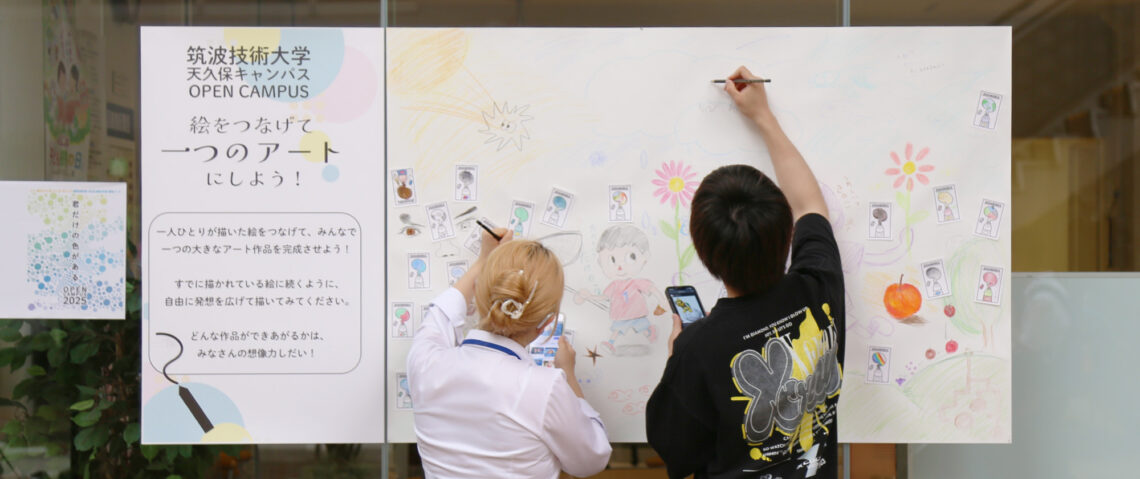

また、昨年度に引き続き、今年度もミニ企画として「らくがきスペース」を実施しました。この企画では、来場者が自由に絵を描き足していき、ひとつの大きな作品を作っていくという内容です。昨年は、坊主頭の顔があらかじめ描かれた状態からスタートし、そこに髪の毛を加えたり、装飾を施したりと自由にアレンジしてもらう形式でした。

一方、今年はもっと自由度の高い表現を目指し、まっさらな白紙の状態からスタートするという挑戦をしてみました。とはいえ、真っ白な状態ではなかなか描き出すきっかけがつかめにくいと感じたため、最初の一歩として麻生さんが中央に一輪の花を描き、その花を起点に少しずつ絵が広がっていくようにしました。

結果的には、そこから森や山、川、人物などが生まれ、最終的には自然豊かな一枚の風景画が完成。最初はたった一輪の花だったものが、みんなの手によってどんどん広がり、思いもしなかった世界が現れる瞬間は、見ていてとても感動的でした。

こうした小さな仕掛けの一つひとつが、「自分らしさを大切にしていい」「表現していい」というメッセージとなり、オープンキャンパス全体の空気にもつながっていたと感じています。

4.最後に

今年度のオープンキャンパスのビジュアル制作を通して、筑波技術大学天久保キャンパスらしさとは何か、どんなメッセージを伝えたいのかを何度も考え直しました。学生一人ひとりが持っている「色」は、目に見えるものではありませんが、それぞれに個性があり、大切にすべきものです。その想いをビジュアルや企画を通して形にし、多くの来場者に「自分だけの色」を見つけてほしいと願いながら取り組みました。

見る人がどんなふうに受け止めるか、どんな感情が生まれるかを考えることの難しさ、そして面白さも感じました。一つの答えにたどり着くまでに、いくつもの試行錯誤と話し合いを重ねたからこそ、完成したときの喜びも大きなものとなりました。

今回の取り組みが、少しでも来場者の心に残るものであれば嬉しいですし、ビジュアルを通してこの大学の魅力やあたたかさが伝わっていたら何よりです。

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました!