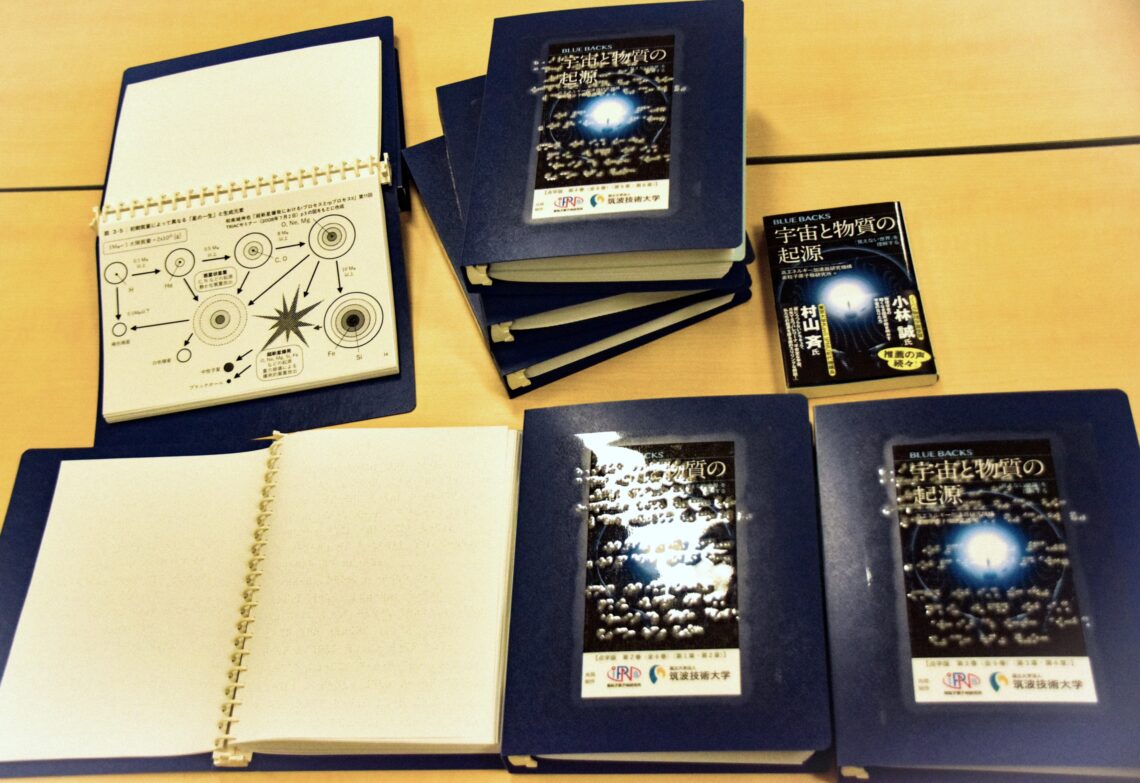

筑波技術大学と高エネルギー加速器研究機構(KEK)がダックを組んで制作された点字本プロジェクトにより、「宇宙と物質の起源 「見えない世界」を理解する」という素晴らしい本が発刊されました。前編では制作に携わったプロジェクトメンバーからその経緯や想いについて振り返りました。後編では、実際の触図制作のプロセスをご紹介していきます!

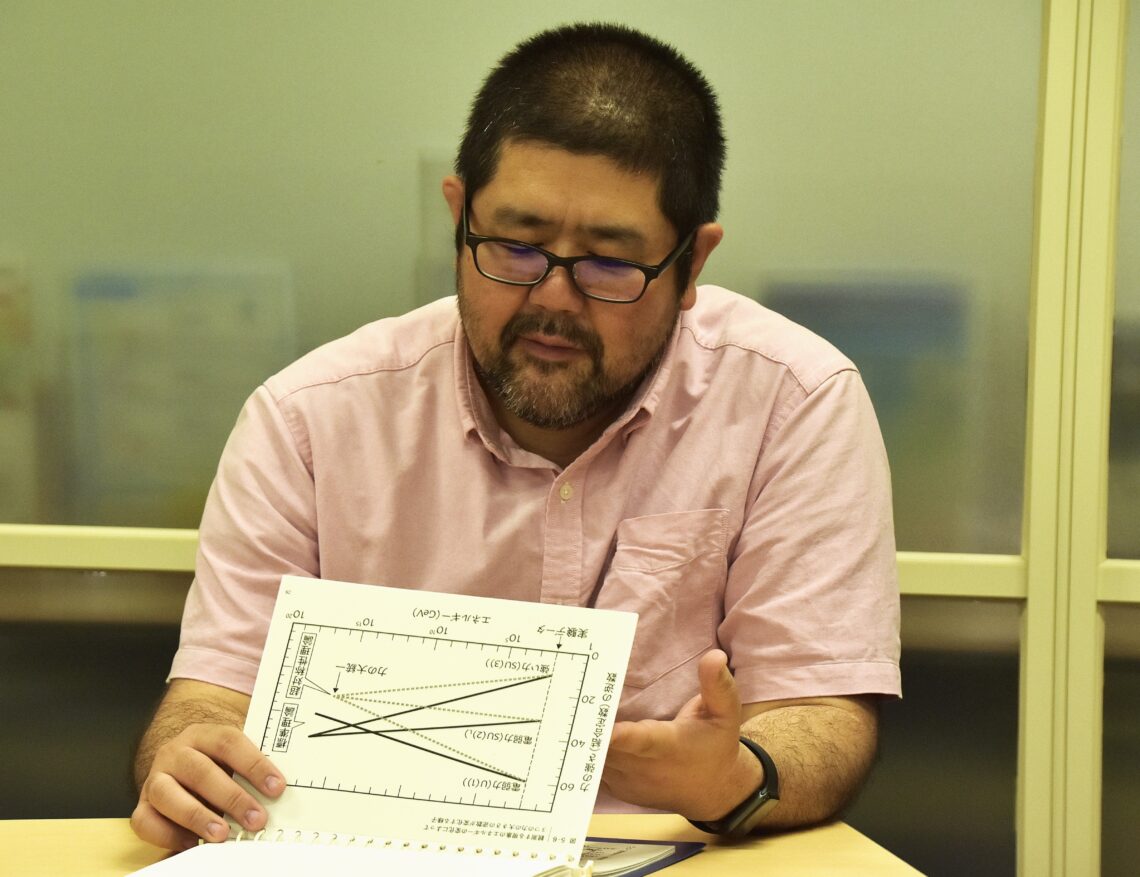

――今回の書籍では30個以上の触図を作られたということですが、実際にどのように触図を作成していくのか、教えてもらってもいいですか。

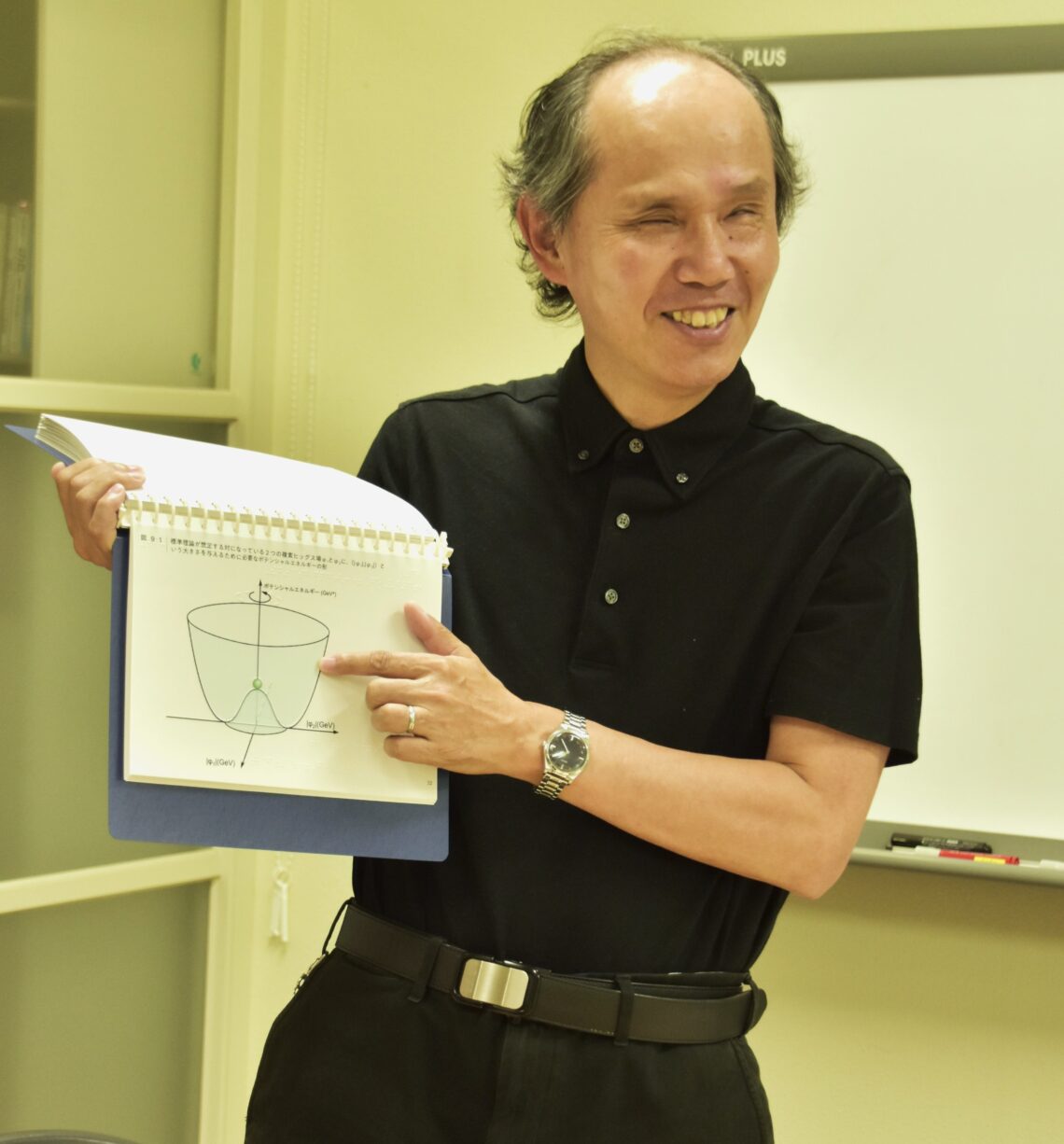

金堀先生:例えばこの図は物理学の世界では有名なヒッグス粒子の性質をワインボトルの底のような形で示しているものです。墨字では立体的で重なりや奥行きが描かれていて、斜めから見た図ですけれど、触図では横から見た平面的な図で、非常に理解しやすくなっています。見た目でもわかりやすいですよね。

田中先生:そのままの図を触図にしても、触っても分からないんですよ。「斜めから見ている」っていうのは視覚経験ですからね。その経験がない、斜めから見たことがない人に斜めから見た図を触らせても分かるわけがないので。例えば正面から見ているものだったら頭の中でも理解できるものになります。

――視覚経験がないと、斜めから見た図をそのまま伝えても理解につながらない…というのは驚きでした。野澤さんが特にこだわった図には、どんな工夫があったのでしょう?

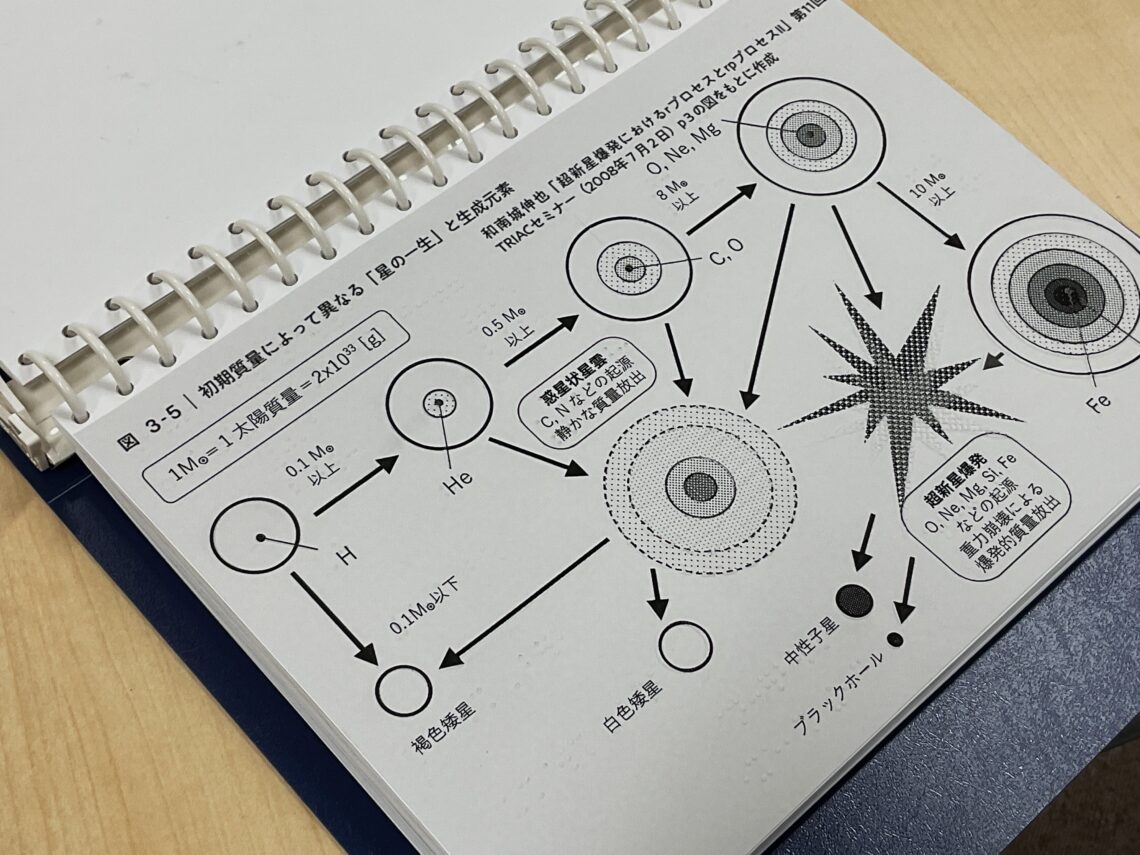

野澤さん:触図を触ってもらった際の様子から、読み始める位置を見直した図ですね。最初は原本の構成に沿って、左下に小さい図形を配置し、順番に逆時計回りで並べていく形にしていたんですが、田中先生に触ってもらったところ、意図した箇所から読まれていなくて。「あれ?触り始める位置が違う…」という感じでした。

そこで、点字の読み方のルールにあわせて、最初に触れる位置を左上に配置し直しました。触図制作では普段あまり行わない変更ですが、より自然に読めるように調整しました。

宮城先生:墨字で見る場合は、原本のように左下から小さい図形が始まって、グルーッと並ぶのが視覚的には一番しっくりくるんですよね。

田中先生:今回の図は「色々な星がこう変わっていく」という変化を伝えるためのものです。視覚障害者も点字や音では情報を得ているとは思いますが、実際に触ってその変化を“感じ取る”ことは、なかなか経験がないと想います。そういう意味では、とても価値のある図ですね。

野澤さん:田中先生に触ってもらっている最中に、「もうすこし左です、下です」と細かく位置を伝える必要があったんですが、それなら最初から読みやすい配置に変えておいた方がスムーズです。編集長にも相談して、「この図は触図では順番を変えて配置しています」と説明させてもらいました。この図は塗りつぶしが多かったので、ほんのわずかな変化を表現するのが大変でした。

――今回の触図は、すべて点図(点字と、点で描かれた図)ではなく、墨字や印刷された図も併記されているんですね。

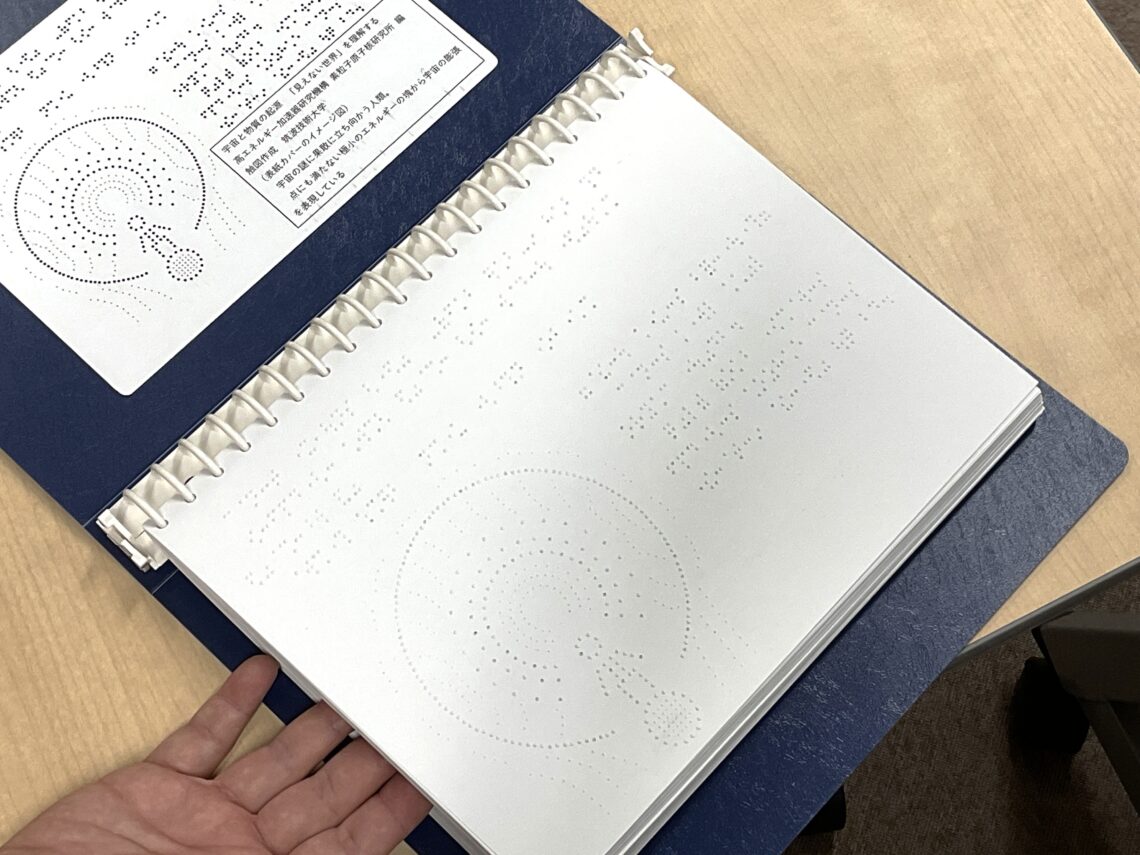

宮城先生:実は…(笑)1ページだけ点図を使っています。

野澤さん:最初はバインダーの表紙にイラストを貼れたらかわいいなと思っていたんです。外側には透明シールで書籍のタイトルを点字で貼っているんですが、そこに図が入るといいなと思って試してみたんですよ。ところが、機材の都合などもあって使える点の種類が1種類だけで、全然表現が足りなかったんです。

そこで、点字用紙に印刷してみたら、3種類の点が使えて、だいぶイメージに近い図ができました。サンプルを作ってみて、「これなら伝わりそう」と思ったんですが、「じゃあこの図をどこに入れよう?」という話になって。最終的に、内表紙のようなかたちで冊子の中に1枚だけ点図を入れました。

宮城先生:白く盛り上がっただけで、目で見ただけは分からない“白い点図”なんです。表紙のイラストは出版社が制作したものなので、私たちは内容に直接関与していないのですが、「これを触図にしても読み取れないですよ」と伝えたんです。でも、「それでも点図を頑張りましょう」とチャレンジする形になりました。

――全国の点字図書館や大学などに寄贈されて、手に取られた方からのお声は届いていますか?

宮城先生:寄贈先の点字図書館から、「こんな綺麗な図、どうやって作ったんですか?」と驚きの声をいただきました。公開されているデータを使って自分でもやってみたけれど、同じようには作れないというコメントもありましたね。

制作技術に詳しい方からは「すごい」と言っていただけることが多いですが、やはりもっと当事者の声を聞きたいと感じています。

田中先生:触図のデータはPDF形式でも公開しているので、点字を知らない人でも「こういう図を見ているんだな」ということが確認できます。KEKの先生方も「綺麗だね」「アーティスティックだね」と感じてくれたようです。

点字・点図のデータにこだわらずにPDFという形で広く公開したことは、“点字の宣伝”にもつながる良い取り組みだったと思っています。

放っておけば点字は滅びてしまうかもしれない。でも、点字の意義は視覚障害者だけのものではなく、社会全体で認知していくべきものです。

そうした考えから、誰もが読めるPDF形式にしてデータをオープンにしたことに、大きな意味があると思っています。

――今まで点図を見ると、ポツポツしているな、という印象にとどまっていました。ですが、墨字のプリントがあることで「こういう工夫やこだわりが込められているんだ」と感じられました。

田中先生:それを目指して制作したんです。もちろん点字で読む視覚障害者のために作っていますが、社会の中で点字がもっと普及してほしいという思いも込めて、点字と墨字を併記した形にしています。見えている人にも伝えたい、そんな願いが込められています。

――海外でもこうした専門書で、ここまでこだわって触図が作られている例はあるでしょうか?見える人が見ても楽しいし、シンプルに表されていて理解しやすいと感じる触図ですよね。

金堀先生:見たことがないですね。こんな図は海外にはない気がします。

田中先生:そう、それがポイントなんです。だからPDFでの公開にこだわりました。

宮城先生:実は…(笑)この書籍の英語版作成の話が進んでいるんです。

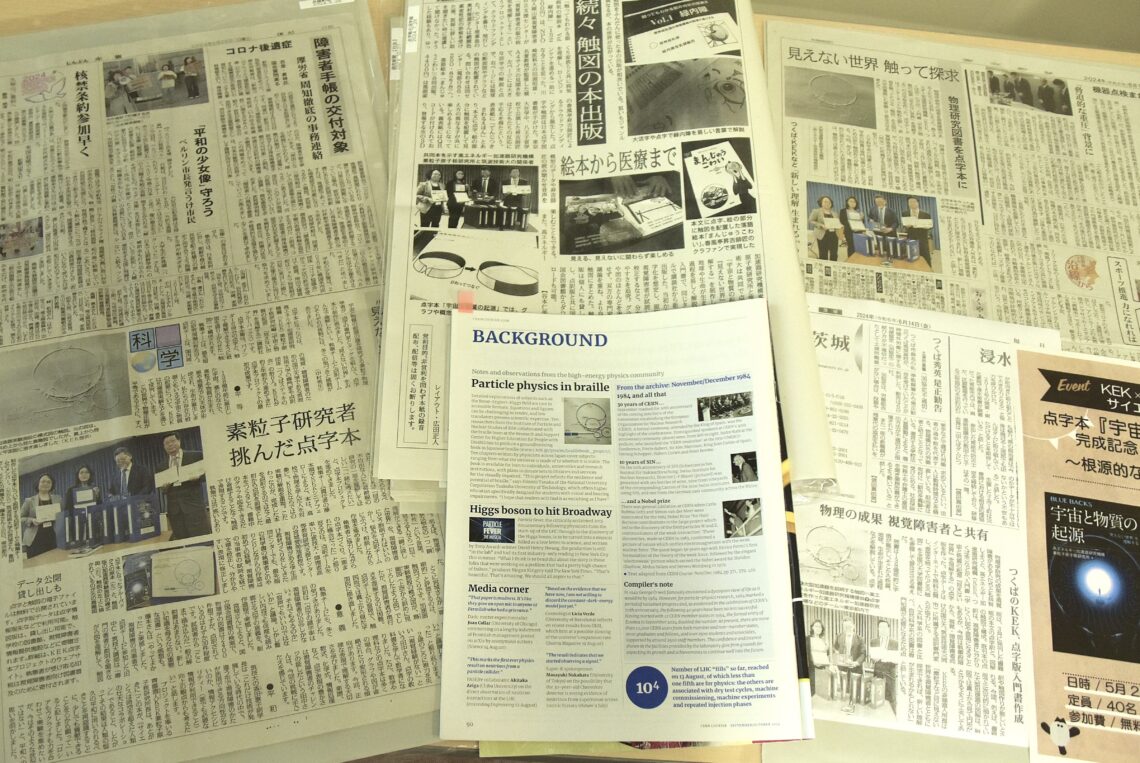

KEKはやはりスケールが大きくて、常にグローバルな視点で動いています。今回のプロジェクトについても、スイスにあるCERN(セルン)という世界最大規模の素粒子物理学の研究施設があるのですが、そのメディアに記事が掲載されたんです。加速器を擁するCERNとKEKは日頃から研究者同士でやり取りがあって、今回の触図にも注目してくださって。実際に、CERNが出している素粒子の雑誌「CERN Courier」に掲載されました。その雑誌には、今回制作した触図と田中先生のコメントが紹介されました。「この触図を海外の人に見せたらすっごい好評だったよ!英語版も作ろうよ!」とすぐに所長さんがおっしゃって(笑)動き出すことになりました。

ただ、懸念点がいくつもあります。日本語と比べて英語は点字の量が増えてしまうんです。

田中先生:日本語には漢字がありますが、アルファベットは母音と子音を組み合わせていくので、文字数が1.3倍くらいに増えてしまうんです。日本語の全角文字はコンパクトで優れていますが、英語は半角で表記するのでどうしても増えてしまいます。

宮城先生:本文の英訳はほぼ完成しているそうです。今回の触図も、図そのものは変えなくていいと考えていますが、触図に入れている日本語を英語の点字にしていかなければいけなくて。

早速野澤さんが英語版触図の試作を進めてくれていて、「こんな問題がありそうです」ということも指摘してくれています。

野澤さん:触図はある意味パズルですから。どうすれば点字を読みやすく配置して全体がうまく収まるかって、ずっと考え続けています。

金堀先生:いまさらですけど、これTactile Reading & Graphics Conference(注:点字・触図に関する国際学会)で十分発表できたと思うんですよね。今年は終わってしまったので、次は4年後ですが。

宮城先生:ぜひ納田さん・野澤さんも連れて行ってくださいね(笑)

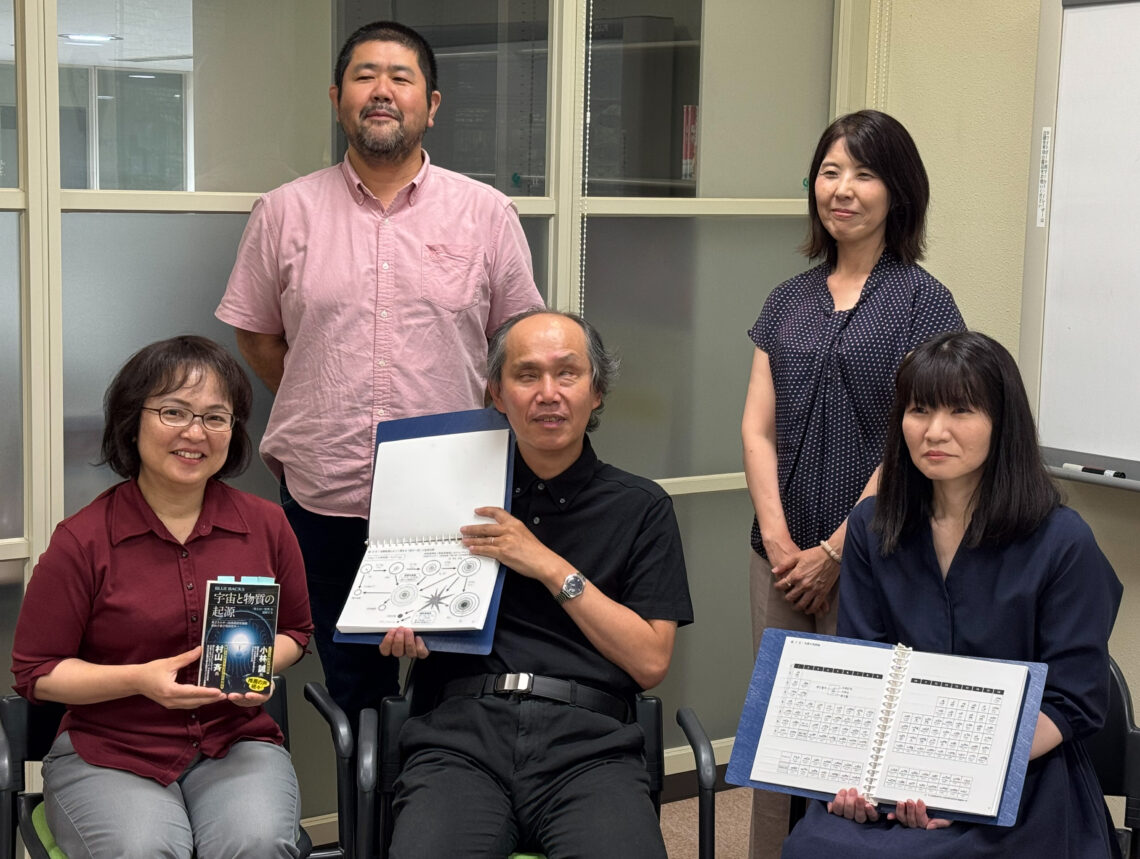

――では最後に、お一人ずつこのプロジェクトを振り返ってのコメントをいただいてもよろしいでしょうか?

納田さん:この仕事を長くやっていますが、今回広報を担当したことで、2024年5月の記者会見の時に初めて文部科学省に行きました。新聞にも大きく写真が載って、ようやく「やったんだな」と実感できたんです。

野澤さん:私はこのプロジェクトで得た経験を、次の世代につないでいく必要があると感じています。作れる人を育てるところまで手をかけないといけないですね。

田中先生:今回触図集を国立大学に配布しました。理由は、見えない子が大学に入って図書館に行っても、手に取れる本が何もないんです。そんな状況でも、点字の本が1冊でもあるだけで、「少しは認められているのかな」と感じてもらえるかもしれないなと。ちゃんと図書館に配架されているかどうかは分かりませんけどね(笑)。

宮城先生:田中先生、抜き打ちチェックに行ってみてください(笑)

田中先生:そのうち行ってみましょう(笑)

金堀先生:先ほども少し話題に出しましたが、先日「Tactile Reading & Graphics Conference」という国際会議に参加しましたが、改めて今回の触図のクオリティはズバ抜けて高いと思いました。

海外の触図って一冊がすごく大きいんですよ。今回の本は、それを半分ほどのサイズに収めたのに、情報量も完成度も劣らない。その“詰め込み技術”はまさに日本ならではの職人芸だと感じました。本当にそこで発表しても良かったんじゃないかって思います。4年後の国際会議の時に、英語版をこのサイズで出せたら「すごいものが出たぞ」となると思います。それだけの仕事だったと思います。

田中先生:久しぶりに見返してみると、なかなかいい仕事したなって思えてきました(笑)。良い機会をもらいました。

宮城先生:皆さんがおっしゃった通りだと思いますが、改めて「技大だからできた仕事」だと強く感じています。長年の教材作成で積み上げた経験と、それに加えて新しいスキルをどんどん吸収してきた流れがあって、今回のような難しい内容の本でも、研究者と対話しながら触図の作成を進めることができました。

全国の点字図書館にも触図制作の技術はありますが、ここまで対応できるメンバーがそろっている環境は他にはないと思っています。まさに“えらいことをやったな”という気持ちです。タイミングも含めて、すごく貴重な機会でした。

本学と高エネルギー加速器研究機構(KEK)との連携で始まったこのプロジェクトには、長年培ってきた本学のノウハウと、「点字表現の可能性」を追求する熱意が込められていることが、インタビューを通して伝わってきました。

書籍・点字・触図を見る・触れる機会はあっても、制作に携わる人たちが試みてきた「見える/見えない」を越えたコミュニケーションや、「見えない」世界を「見える・触れる」かたちで届けようとする挑戦に、改めて気づかされる時間となりました。

日本ならではの技術と細やかな配慮が、国内外の人々に宇宙や素粒子の世界を伝える媒体となった今回のプロジェクト。そこに込められた工夫や思いを、ぜひ皆さんも実際に触れて感じてみてください。

そして、感じ取ったことやお気づきになったことを、どうか本学にも届けてください。その声が、次の挑戦へと後押ししてくれるはずです。