つくばサイエンスツアーオフィス(一般財団法人茨城県科学技術振興財団)が企画する、つくば市内の研究教育機関がコラボして一般市民向けに話題を提供する企画「水夜サイエンスカフェ」。筑波技術大学も2025年2月12日水曜日に登壇しました!当日の様子や裏側をお伝えします。

当日を迎えるまで

我が国最大のサイエンスシティであるつくば市の研究教育機関同士のコラボにお声掛けをいただき、準備を進めていきました。本学ならではの研究・教育と言うと、情報・医療・スポーツ・工学・建築・アクセシビリティ…幅広くあります。さらに、視覚・聴覚障害当事者の教員が多いことも本学の特徴の1つです。

そこで!視覚障害者のゲームアクセシビリティも研究テーマとしている、保健科学部情報システム学科の松尾政輝先生にご相談したところ、ご快諾いただきました!全盲の工学博士でプログラミングを教えている…、どんなお話しが聞けるのか楽しみですよね。あわせて、本学の学習環境や教育についてもご紹介できるよう、同学科の垣野内将貴先生も一緒に登壇することになりました。

主催者である「つくばサイエンスツアーオフィス」の方に企画のアイディアをご相談したところ、対談のように話が進められるコラボにしましょうということで、筑波大学計算科学研究センター(CCS)で画像生成AIなどの研究をされている謝 淳先生とご一緒できることになりました。視覚障害×ゲーム×AI?!どんな化学反応が生じるか楽しみですね!ということから、「ゲーム×AIが見えない世界をつなぐ ~共生社会を目指して~」のテーマでの実施が決まりました。

当日の様子

会場となったのは、つくば駅に近い「co-en(コーエン)」です。つくばの交流拠点として、各種イベントが多く開催されています。定員30名とコンパクトな会場なのですが、今回は33名のご参加がありました。また、遠方でお越しになれない方にもご覧頂けるようにとライブ配信も行われていて、同時視聴人数を含めると65名のご参加があったそうです。

企画のファシリテーターとして、防災科学技術研究所地震津波発生基礎研究部門の近貞(山本)直孝氏にリードいただき、とても和やかな雰囲気で進められました。

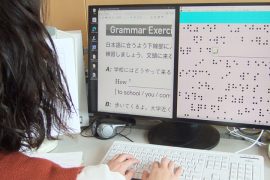

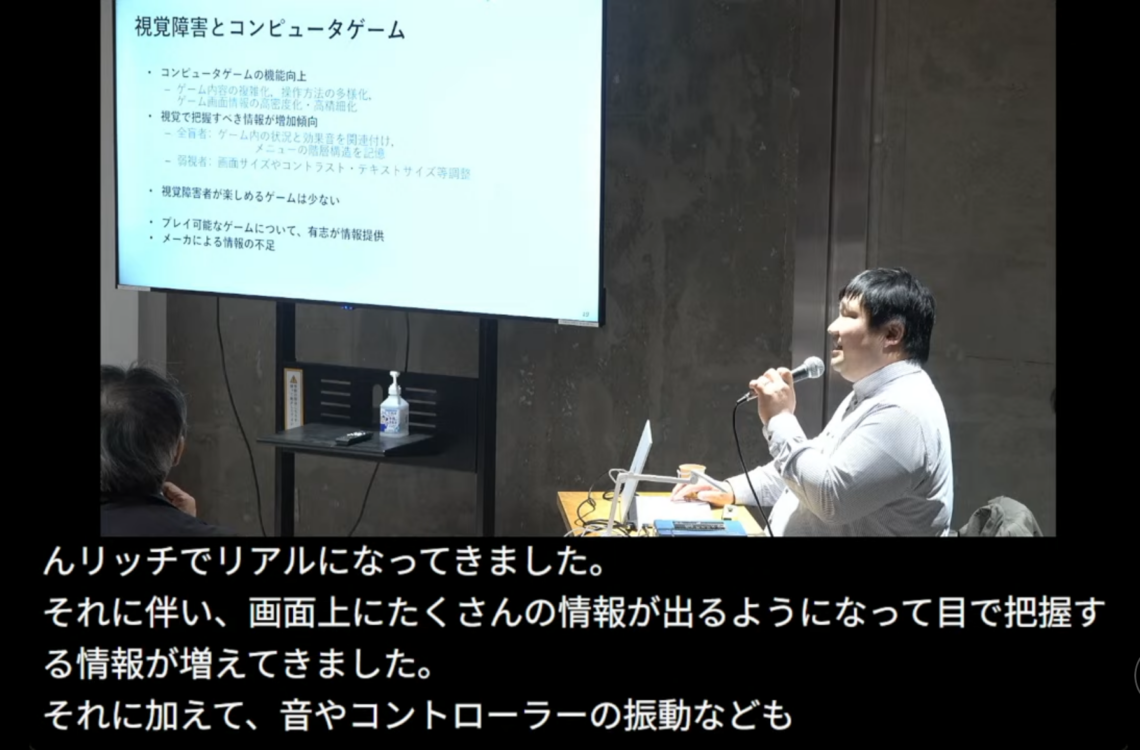

松尾先生からは視覚障害者のゲームアクセシビリティに関するお話しとともに、ご自身が開発された視覚障害者も一緒に楽しむことができるゲーム、「Tactris(タクトリス)~触って楽しむ落ち物パズル~」が紹介され、参加者の方にもプレイしていただきました。画面上に表示されている情報がピンディスプレイ端末にも表示されるので、点字ユーザーでも一緒に楽しむことができるゲームは、会終了後にも体験をしていただき、皆さんに驚きが広がっていました。

また、近貞氏からも「PowerPoint資料を松尾さんがご自身で操作していることに驚きました」というコメントを受け、画面読み上げソフトを使いながら操作していることをお伝えする場面もありました。

参加者からは、「視覚障害者の移動の際に必要な情報とは?」「スマートフォンはどのように操作しているの?」「色情報は全盲の視覚障害者にも必要なの?」など、幅広いご質問が出され、それぞれ松尾先生らしいご回答で笑いに包まれる場面もありました。印象に残った話をご紹介しますね。例えばロールプレイングゲームをする場合に、AIを使って情報を伝えるだけでなく「どんな情報を出して欲しいか」を選べるようになって欲しい。"このボタンを押せば正解だよ"、と提示されるのではなく、いろいろなコマンドやミッションをクリアして行く中で正解にたどり着ける方が「楽しみ」があるから。移動している時の道の誘導も同じで、急いで目的地にたどり着きたい時には"誘導的に"教えてもらいたいけれど、その街並みをゆっくり楽しんだり体験したい場合には"景色の情報"を伝えて欲しいし、というお話しでした。

今後AI技術の発展により、視覚障害者支援にどんな未来が考えられるのか、非常にワクワクするディスカッションが展開され、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

文字通訳の裏側

今回の企画には、文字通訳を配置させてもらいました。春日キャンパスの学生だけでなく、天久保キャンパスの学生や文字情報があることで参加しやすくなる方にもぜひアクセスしてもらいたかったからです。会場にいる方にはご自身のスマートフォンで二次元バーコードやURLを読み込んで、ライブ配信をご覧の方には会場画面の下に字幕を合成してご覧いただけるようにしました。文字通訳に使用したシステムは「ウェブベース遠隔文字通訳システム captiOnline(開発:本学 若月大輔教授)」です。

…と端的にまとめましたが、この裏側もご紹介しますね。

文字通訳を入力する方々は、同じ会場内には来ておらず、それぞれのご自宅など遠隔地から入力をしていただきます。ということは、会場の音声・映像を入力者に届ける必要が出てきます。そのためにテレビ会議システム(Zoom)を、会場と入力者間で繋ぎます。

ここに入れる音声は、会場のマイクシステムから分配していただくため、音声分配用の機器を繋ぎます。ライブ配信用の会場映像は主催者側で撮影しているので、会場映像と文字通訳を画面合成し、音声と一緒に配信用の機材に戻しました。この準備を約30分で行い、何とか本番に間に合わせることができました!

参加者の方からのアンケートにも、文字通訳によって内容が掴めて楽しかったです!といったコメントも頂いており、こうした部分でも本学の果たす役割があることを改めて感じました。

実は途中から松尾先生がご発言の前に「松尾です。」と名前を言っていたんですね。それに気がつかれたファシリテーターも、「近貞です。」とおっしゃるようになって。文字通訳の方は声だけで発言者の判断をしているだろうから、と感じた松尾先生の発言方法が、聴覚障害や情報保障にあまり触れたことのない方にも自然と広まったことが、アクセシビリティを専門としている私にとってはとても感動的でした。

(事前に発言方法のお願いを伝えておけば良かったことではあるのですが…)

天久保キャンパスから参加してくれていた学生が感想を寄せてくれましたので、最後にご紹介します。

「“誰かのため”が、“みんなの楽しい”になる未来を感じた夜でした!」

今回のサイエンスカフェに参加して、あらためて「共生社会」という言葉の意味を考えさせられました。松尾先生が話していた「ただ誘導されるだけじゃなくて、場を楽しむための情報があると嬉しい」という言葉がすごく印象的でした。特にゲームの話はワクワクしました! 「Tactris」は、触覚と点字ディスプレイで情報が伝わる仕組みが面白くて、情報は“見る”だけじゃないんだと気付かされました。自然にアクセシビリティが広がっていく瞬間に立ち会えたことも、すごく嬉しかったです。

文字通訳があったことで、友人(ろう)とも一緒に楽しめたし、「みんなが参加できるサイエンスカフェ」って、こういう形なんだなと思いました。このサイエンスカフェで感じたのは、「誰かのための技術」が、気がつけば「みんなの楽しい」を生み出す力になると思い、“共生社会”って言葉が、ちょっとだけ自分の中でリアルになった気がします。

(本学大学院1年 船山滉介さん)